Aquel abuelo fue hijo del Ganges, hijo del río sagrado que reúne las aguas que llenan nuestro cuerpo con las aguas celestiales. Aquel abuelo, que podía elegir el día de su muerte, había vivido en el ashram de Parashurama, una encarnación divina que odiaba a los guerreros. Allí escuchó una historia sobre un asceta que había entregado su vida al control de los sentidos:

El asceta vivía en un bosque inmenso y era el único ser humano en el lugar. Se alimentaba de raíces y frutas, vivía en calma y pasaba la mayor parte del tiempo sentado, observando a todos los seres por igual. Por eso, los animales salvajes lo visitaban como discípulos, en busca de consejo.

Pero había un animal domesticado, un perro que venía de una aldea y que nunca se alejaba del maestro. Le era fiel y lo acompañaba a todas partes, delgado y debilitado por los ayunos que compartía con el asceta.

Un día llegó al bosque un leopardo hambriento con la intención de devorar al perro. Se lamía los labios, como si fuera la misma muerte. El perro, aterrorizado, corrió hacia el ermitaño y le rogó ayuda para no morir devorado.

—No temas —le dijo el asceta—. No volverás a temer a ningún leopardo.

Y lo convirtió en leopardo. El cuerpo del perro se tornó dorado, sus patas se cubrieron de manchas negras y le crecieron los colmillos. Desde entonces vivió sin miedo en el bosque.

Pero pronto apareció un tigre temible, sediento de sangre, que se lanzó sobre el leopardo con hambre. El leopardo corrió a pedir ayuda al asceta, quien lo transformó entonces en un tigre carnívoro. Como tigre, ahora al perro ya no le interesaban las frutas ni raíces que compartía con el ermitaño; su único deseo era devorar a otros habitantes de la selva.

Un día, mientras dormía la siesta tras haberse comido a un ciervo, pasó por el lugar un elefante enloquecido, como una nube de polvo. Tenía la frente ancha, colmillos largos y era gigantesco. El perro sintió un nuevo terror y volvió a refugiarse con el asceta, quien lo convirtió en elefante. Feliz con su nueva forma, pasaba los días adornándose con lotos de los estanques.

Hasta que una noche llegó un león de gran melena, bajando de las montañas. Aterrorizado, el elefante corrió hacia el ermitaño y fue transformado en león. Ahora no temía a ningún otro león, pero todos los animales del lugar comenzaron a temer por sus vidas.

Tiempo después, apareció en el refugio un sharabha: una criatura de rugido aterrador, avatar de Shiva, parecida a un león pero con ocho patas, como una araña, y que se alimenta de leones. El asceta transformó entonces al perro en un sharabha especialmente poderoso, y el sharabha salvaje huyó.

Este nuevo sharabha, dichoso como nunca, se quedó aún más satisfecho junto al ermitaño. Pero su presencia infundía tal terror que todos los animales huyeron del bosque. El sharabha, sediento de sangre, devoraba lo que se movía. El que había nacido en la matriz de una perra quiso ahora devorar al asceta y lo atacó. Ya no deseaba una vida pacífica ni alimentarse de frutos y raíces.

Pero el asceta, con su visión profunda, adivinó sus intenciones y le habló:

—Te convertiste en leopardo siendo perro, luego en tigre, después en elefante, más tarde en león, y finalmente en sharabha. Has vuelto tus deseos contra mí, aunque jamás te hice daño. Por tanto, volverás a ser lo que fuiste: vuélvete perro.

El miedo del perro era hacia otras formas de ser, hacia aquellas miradas que no lo veían como un «sí mismo», sino como objeto, como estorbo o alimento.

En el mundo viviente, todo comienza como un todo. Un embrión unicelular, por más simple e indiferenciado que sea, es ya un todo, tanto como el organismo multicelular que llegará a ser. En el reino de las máquinas, lo primero es la parte, y el conjunto ensamblado viene después, pero la vidaç es un todo formado por múltiples miradas, cada una de las cuales es, también, un todo.

Algunos aspectos del mundo pueden parecerse a máquinas divisibles, pero en la mirada, cada animal es un ser humano. Todos los seres sintientes —espíritus, animales o humanos— se ven a sí mismos como personas. Su visión subjetiva del mundo es idéntica a la nuestra.

Todos los seres se perciben como personas, aunque la forma en que los demás los vean dependa del tipo de ser que observa y es observado. Por ejemplo, lo que nosotros percibimos como el hedor de la carroña es, para un buitre, como el dulce vapor de una hogaza de pan recién horneada. Los buitres, debido a los hábitos y disposición de su especie, habitan un mundo diferente. Pero dado que su punto de vista subjetivo es el de una persona, ven ese mundo distinto de la misma manera en que nosotros vemos el nuestro.

El tipo de ser que uno llega a ser depende tanto de cómo uno ve a otros seres como de cómo es visto por ellos. Los sueños y deseos de los perros son, en principio, cognoscibles, porque todos los seres —no solo los humanos— se relacionan con el mundo y entre sí como sí mismos, es decir, desde una perspectiva.

Comprender a otros seres implica aprender a habitar sus puntos de vista, diversamente encarnados.

La cultura, en este sentido, es una perspectiva en primera persona: un yo. Desde esa perspectiva, todos los seres perciben sus modos de vida como culturales. Un jaguar —como un yo— ve la sangre de un perro como nosotros vemos el pan: un alimento tradicional. Sin embargo, nuestros propios hábitos solo se nos hacen visibles cuando se interrumpen, cuando salimos de ellos.

Cuando se relaja el trabajo consciente de discernir diferencias, cuando dejamos de exigirle rendimiento al pensamiento, quedamos con iteraciones autosimilares: con la forma en que la semejanza se propaga sin esfuerzo a través de nosotros.

Quiénes somos no puede separarse de cómo nos relacionamos con los múltiples tipos de seres. La cambiante ecología con la que debemos negociar constantemente también está dentro de nosotros: constituimos la «ecología» de nuestro sí mismo.

Ese sí mismo del perro es el que se vio amenazado, una y otra vez, por fuerzas externas. Una de las formas más familiares y angustiosas del poder es ser dominado por una fuerza ajena. Pero descubrir que lo que uno es —que la propia constitución como sujeto— depende, en parte, de ese poder, es otra cosa muy distinta.

Solemos concebir el poder como algo que actúa desde fuera, que oprime. Pero si entendemos que también es el poder el que nos forma, que nos da la condición misma de nuestra existencia, entonces el poder no es solo algo a lo que resistimos, sino también algo de lo que dependemos y que, de algún modo, albergamos y conservamos en los seres que somos.

Mahabharata, Raja Dharma Parva 117

Eduardo Kohn, Cómo piensan los bosques, Hekht libros.

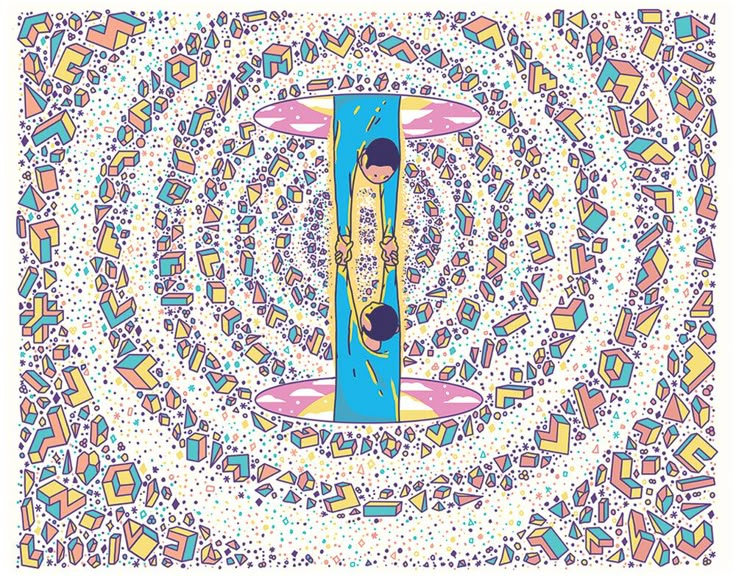

Imágen: Evan M. Cohen